Circuit de Bailleul au Ravensberg - Bailleul

Le parcours du circuit = 9 km - 2h30

Alt mini = 23 m - Alt maxi = 67 m

Dénivelé positif = 103 m - Dénivelé négatif = 104 m

Longitude = 2° 44' 02,97" E - Latitude = 50° 44' 23,26" N

Altitude = 49 métres

Votre itinéraire jusqu'au point départ

Indiquez votre position ci-dessous

Circuit de Bailleul au Ravensberg

Départ : la place de Bailleul

1 - Dos à l’office de tourisme, dirigez vous vers l’entrée de l’Hôtel de Ville et le Beffroi avec son carillon classé de 35 cloches et la Fée Mélusine en guise de girouette. Admirez les façades flamandes composées de pignons « à rue » s’inspirant de maisons de communes belges voisines Bruges ou Ypres. Si la mairie est ouverte, découvrez sur « le grand vitrail » les activités économiques qui ont fait la richesse de la ville. En sortant, prenez à droite en direction de la rue des Royaerts. Dirigez-vous vers la fontaine puis, prenez à droite (remarquez la maison N°8 marquée par deux arcs en plein cintre.)

2 - Suivez à gauche la rue du musée (musée Benoit-De-Puydt, oeuvres de l’art flamand du XVI au XIXème) et longez le square Leroy où se trouve le buste de Marguerite Yourcenar, première femme élue à l’Académie Française en 1981. Notez également quelques demeures bourgeoises (N°28, 30 et 36).

3 - Traversez et remontez la rue, passez devant la salle Marguerite Yourcenar à l’architecture de grande qualité. A l’angle de la rue, se trouve l’ancien presbytère. Tournez à droite et poursuivez par la rue Benoit Cortyl. Traversez : la rue des Foulons (ouvriers qui foulaient la laine dans les eaux de la Méterenbecque) offre une vue imprenable sur le Mont des Cats. Gagnez la façade de l’église « reconstruite en style « néo-bysantin par l’architecte Cordonnier » puis devant le château d’eau d’allure médiévale à la fois donjon et porte de ville.

4 - Empruntez à gauche la rue du Collège. Regardez les maisons imposantes N°2 et 4 , oeuvres de l’architecte Barbotin et le remarquable monument aux morts, composé de matériaux provenant des monuments détruits de la ville d’où jaillit une Victoire ailée, chef d’oeuvre de l’art commémoratif. Passez ensuite devant l’école dentellière. En façade, un blason de pierre de taille montre une jeune dentellière à l’ouvrage et un bobinoir à fuseaux. Contemplez en face les façades des maisons (N°5 et 7).

5 - Poursuivez jusqu’à la place Plichon pour découvrir le « présidial » avec sa façade de pierres blanches et de grés. Faites demi-tour, empruntez le passage piéton face au collège et rejoignez la rue de Cassel. En haut de la rue, vous apercevez le monument britannique, en forme d’obélisque qui rappelle le souvenir de la 25ème division britannique qui permit de tenir le front des Monts de Flandre

6 - Descendez la rue Emile Hié et traversez le square Jean Plichon, qui fit don à la ville de son jardin pour la création de ce jardin public. En sortant du square, prenez à droite. Remarquez l’écoles des filles et la bourloire.

7 - Prenez à gauche la rue Edmond de Coussemacker avec au N°7 le bâtiment de la Caisse d’Epargne, d’allure médiévale qui abrite dans une niche votive, au-dessus de la porte « en plis de serviette » la statue de St Antoine. A gauche, retrouvez la Grand ‘place par la rue Frédéric Moeneclaeys. Tournez à droite jusqu’au carrefour et continuez tout droit la rue d’Ypres.

Vers le Ravensberg

8 – A hauteur de la médiathèque descendre à droite la rue des Sœurs noires qui se prolonge en Bellekinstraete le long des cimetières Bailleulois et britannique, quittez la ville. (Notez la chapelle Notre Dame de Hall et son autel sculpté). A l’intersection, continuez tout droit sur l’Eeckelstraete – vue sur le mont de Lille, le Ravensberg et le Kemmelberg. Croisez une chapelle et continuez jusque la patte d’oie

9 - Prenez à gauche et montez la Eeckelstraete (on quitte le circuit officiel du Ravensberg), jusque la brasserie Hommelpap

10 - Montez à gauche le Ravensberg jusque la rue de Neuve église. Tournez à droite et continuez à monter le Ravensberg ensuite à gauche la Schooenemaegdstraete (on retrouve le circuit officiel du Ravensberg) puis descendez à gauche la Wezeldreve

11 – Laisser le circuit officiel du Ravensberg sur la droite et descendez à gauche la Wezeldreve. Aux intersections suivantes, prenez à gauche puis à droite et rejoignez la Grand’Place pour retrouver le parking du départ.

![]() Télecharger le fichier PDF du Circuit de Bailleul au Ravensberg

Télecharger le fichier PDF du Circuit de Bailleul au Ravensberg

Site Web de la ville

Site Web de la ville

Bailleul

Histoire de Bailleul. Cité martyre, elle fut détruite 8 fois entre 1436 et 1918.

Grâce à la volonté du Maire de l'époque "Nathalis Dumez" de garder la mémoire de l'histoire, la reconstruction la ville démarrera en 1920 sur les plans originaux afin de préserver le patrimoine détruit par les guerres...

[Lire la suite]

En 1213, à la veille de la bataille de Bouvines, Philippe-Auguste charge son fils, le futur Louis VII d'une expédition punitive.

En 1436, ce sont des soudards anglais qui mettent le feu à la ville après l'avoir pillée.

En 1478, le 19 Mars, les Français, ordonnés par Louis XI, mettent Bailleul à feu et à sang.

En 1503, premier grand sinistre accidentel le beffroi lui-même est la proie des flammes. Il brûle à nouveau, avec des centaines d'autres bâtiments, lorsque, 80 ans plus tard, les Gueux, insurgés calvinistes dévastent la ville.

En 1659, une bande française, venue de La Bassée, après avoir pillé hôtels et églises, met le feu à Bailleul, de tous côtés à la fois 470 maisons, 4 moulins sont la proie des flammes.

En 1681, le 8 mai, le "meschief" fut encore plus dévastateur. L'incendie se déclara dans une brasserie, rue d'Ypres. Emportées par un violent vent d'Est, les flammèches mirent le feu, par-ci, par-là, au chaume des toits.

Il fallut attendre ensuite le début du XXème siècle pour que Bailleul connut à nouveau l'épreuve du feu, pour la dixième fois de son histoire.

La ville de Bailleul occupe une situation typique au sommet d’une colline des « Monts de Flandres » de 44 mètres de hauteur.

Son nom « Balliolum » « enclos fortifié », en flamand « Belle » indique dès l’époque de Jules César un lieu fortifié. De nombreuses monnaies à l’effigie de Trajan Néron Nerva trouvées au « Mont de Lille » colline voisine indiquent qu’il y eut à cet endroit des fondations Gallo-romaines.

Bailleul dut à la ténacité, au courage et au caractère flamand de ses habitants, fut à chaque fois reconstruite. Elle est française depuis 1678, suite à la Paix de Nimègue.

Depuis le XIIIe siècle, Bailleul a eu une vocation textile d’abord par son drap réputé, vendu à la Hanse de Londres, puis par le lin et actuellement encore par le coton et les produits modernes non tissés.

Elle est aussi un centre dentellier depuis plusieurs siècles.

Après avoir décliné avec l’ensemble des villes dentellières, elle prit un nouvel essor après 1918 grâce à Nelson Cromwel, mécène américain qui assura la reconstruction de l’école après la grande guerre. Nouveau déclin momentané au début des années 1960, elle accueille à présent de nombreux élèves.

Bailleul est une ville qui festoie :

Elle choisit pour géant Gargantua, fils de Gargamelle et de Grandgousier. A l'image du bien vivre des Bailleulois, il préside le carnaval qui se déroule tous les ans le week-end précédant Mardi Gras.

Détruit trois fois, c'est le 4ème du nom qui est toujours la vedette incontestée de ce carnaval, l'un des plus importants de la région.

Durant cinq jours, la ville est en liesse et se métamorphose pour faire place à des groupes de gens masqués, des tourbillons de confettis.

Bals masqués, cortèges carnavalesques, fête foraine, animations dans les cafés et les rues de la ville ponctuent ce moment fort.

[Voir moins]

Patrimoine religieux

Patrimoine religieux

Collégiale St Vaast

L'Église actuelle de Bailleul date de 1932, elle remplace une église halle du XVIème siècle qui fut détruite en 1914/1918, elle est l’œuvre de l’architecte Louis Cordonnier. Composée d'un style composite, elle est qualifiée comme romano-byzantin qui se caractérise par des coupoles et l'usage de briques... [Lire la suite]

L’Art-Déco dans le buffet d’orgue, L’Art égyptien dans les chapiteaux et les confessionnaux, L’Art de Ravenne dans l’utilisation des mosaïques

Le dimanche 5 avril 1925, à 15 h 30, la population écoute les propos de Natalis Dumez, maire de Bailleul, et de Mgr Quilliet, évêque de Lille. Ensuite, elle assiste à la bénédiction de la première pierre posée sur un chevalet.

Les travaux de reconstruction de l'église peuvent commencer.

Dix-sept ans plus tard, le 25 septembre 1932, c'est l'inauguration de l'église, alors qu'elle n'est pas terminée ; le clocher est en finition et la chapelle annexe n'a ni toiture, ni vitraux.

Le cardinal Liénart était de la cérémonie, après un important cortège dirigé au son des marches de procession jouées par l'harmonie municipale, alternées de sonneries de clairons exécutées par la gymnastique La Bailleuloise.

L'église Saint-Vaast a coûté, toutes dépenses de prestations et d'honoraires comprises, la bagatelle de 6 161 951, 03 francs anciens (1932). Ce qui équivaut à 4 003 315,23 euros

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'église n'a pas subi trop de dégâts. Seuls les vitraux, détruits en 1940, ont été reconstitués en 1956 d'après de nouveaux dessins du maître verrier Tambouret d'Amiens, sur des cartons de Charles Hollart. Les quatorze vitraux de l'église Saint-Vaast racontent l'histoire de Bailleul.

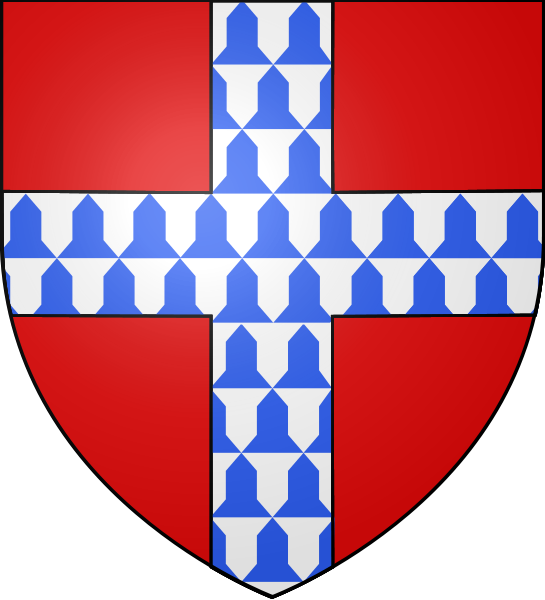

Sous la tour s'ouvre 3 porches.Arrêtez vous devant le portail des Corporations, le tympan a été sculpté par le statuaire bailleulois Camille Debert ; vous pouvez détailler les blasons sculptés Ce sont les armes authentiques des anciens corps de métiers. Toutes ces représentations professionnelles entourent Notre Dame du Fief, toujours vénérée en septembre de chaque année. Camille Debert est aussi l’auteur l’autel et la chaire.

Le chemin de Croix a été dessiné par Charles Hollart.

L’orgue fut construit en 1933 par Victor Gonzalez et restauré en 1991 par Bernard Cogez. Le grand-orgue est considéré comme un témoin remarquable de la facture d’orgue française aux prémices du néo-classicisme : trois claviers, 39 jeux et près de 3000 tuyaux, dont la taille varie de quelques centimètres à plus de 6 mètres. Source Wikipédia

[Voir moins]

Site optimisé et adapté aux smartphones et tablettes

©Jean-Marie Noclain/Sentiers du Nord - 2023